我这湖北恩施大山区深山老林农民的儿子,上学前那样愚昧无知,连自己姓什么都不知道,能有今天,真是得益于一路幸遇良师益友,他们是当之无愧的人类灵魂的工程师,对我都有再造之恩!

譬如,从小学一年级到三年级,担任我们班主任并教我们语文课的李美玉老师,对我们所进行的启蒙教育,连同她那美丽的青春女教师形象,至今仍是美好回忆。

小学四五年级的语文、班主任老师吕家润先生,一段时间还担任过学校教导主任,学校的大标语都他写,其字如人,刚劲有力。他用他那带磁的男沙音,给我们讲了许多红军传奇故事,教了许多革命歌曲,连同他那男子汉的阳刚之美,时常在我脑海浮现。但他出身不好,据说出身地主家庭,文革期间挨批挨斗挨打,我当时看了心里好难受。文革以后他调走了,不知今在何地,健在否?

四清运动期间,温文尔雅的小学校长熊书弟老师给我们上写字课,我用臭臭的毛笔在自己大腿上写了条“打倒四不清的干部xxx(同桌)”的标语,他气得到我们家去家访告状,让我爸妈好好打了我一顿,还发我跪了一晚,从此我就乖多了。文革期间,小学五年级以后一段时间没学上了,记得也是熊校长在客坊小学基础上创办了初中班,学校改名客坊中小学,我在那里就近上了初中。初中第一堂就是熊校长给我们讲社会发展史,那一下就让我对自己的根有了虽然模糊初浅但却深远的认识。

以后,初中老师中又来了语文老师李美轩先生。这李老师走起路来总像军人一样摔着手,充满激情,有时有些学生也背后学他,他发现了也只是笑笑。他写得一手好行草,公社乃至县里刷大标语办壁报什么的常请他。讲课尤其是讲解毛主席诗词时,他总是那样投入,那样神采飞扬。给我们上《愚公移山》那课时,他让十三岁的我走上讲台,讲“困难像弹簧,你软他就硬,你硬他就软”的道理和体会,还让其他老师来观摩,大大增强了我的胆量和自信心。

稍后,又来了个数学老师李美济先生,高高的,常留小偏头长发,脸部轮廓明显,浓眉大眼,按现在说法叫“很有形”。我的代数、几何知识都是他启的蒙。那时有“代数几何想破脑壳”一说,但他讲得特别通俗易懂。比如他给我们讲“负数”概念时,拿个温度计,说零度以下即负,一下就让我们明白了。他讲几何时总拿着与他高大的身材相匹配的大大的三角尺和圆规,画图求证。这让我对代数几何产生了浓厚兴趣,颇得他赞赏,给我的作业打分也多在90分以上,有时也安排我走上讲台演示,越发让我对解难题有一种斗志。有时在黑板上图画不拢,或求证不了某个命题结论,他自言自语轻声说“圆规坏了”或“三角尺坏了”,有个学生就爱学他说“圆规坏了,三角尺坏了”,把他气得,瞪着眼狠很训了那学生几次。他对学生很严肃,很有师道尊严。但后来(1973年以后)在同校他当校长我当教导主任,我们成了同事后,发现他对同事非常幽默,笑话很多,我们成了好同事好朋友。

初中毕业后到离家三十里的大堰上高中,又遇上了三位好老师,其中两位,语文老师黄发端和数学老师熊自楚,当过师范老师,文革后期那师范停办了,他们就来教我们,这就是运气呀!

黄发端老师大高个,总让我联想到刚读过的《水浒传》里英雄好汉的形象。他给我们讲语文课,总是那样高亢,气宇轩昂,又条理清楚、层次分明。我记忆中的《曹刿论战》、《触詟说赵太后》、《赤壁之战》、《劝学篇》以及《忆刘和珍君》等名篇,都总是伴随着他讲解的神态和声音。

记得熊自楚老师给我们上第一堂课,讲“射线”概念,他在黑板上先画一点,再引一线到最边,带着浓重的荆州口音说:“这条线离开黑板,穿过教室,还要离开地球,到其他星球,到银河,……没有终点,无限延伸!”这番讲解,一下就把我的思维引向了无限的宇宙。他讲数学,总是那样深入浅出,引人入胜。他发现我对数学有兴趣,解题快,就在他寝室门前开了个“习题解答专栏”,常让我把解题过程贴入专栏示范,这又进一步激发了我对数学的兴趣。高中毕业时,他还送了我一本求证“勾股定理”的小册子,我认真看了,增加不不少数学知识。

另一位老师就是给我们教英语的黄寿芝老师。她从华中师范学院毕业就分配到我们那偏僻的大堰高中,从大城市来了个说洋话的洋老师,又能歌善舞,一下就让我们那穷乡僻壤活跃活泼起来。我开始对英语没有兴趣,有次快考试了,我们几个同学跑到离学校十来里的猫儿坪小镇看电影,结果只考了60分,她以管共青团老师的身份,语重心长地批评了担任团支部宣传委员的我,此后,我努力了,有一次她表扬说我发音还行,还安排我走上讲台演示,这也大大激发了我学英语的积极性。尽管那时教的英语句式多为“I love great leader chairman Mao", "downwith landlord"……之类,但她教了我们48个音标,这为我后来自学英语考研究生奠定了很好的基础。很有意思的是,几十年后,我到了北京工作,她到他亲侄儿黄毅(当时在人民银行总行任处长)那儿看到一本《珞珈学子在京城》的书上有我,就从黄毅那儿打听到我,我们又联系上了,真有缘!

到武汉大学上研究生,又幸遇曾启贤教授。我第一次面见曾启贤教授是1981年。当时我还只是从湖北恩施师范专科学校来武汉大学经济系进修的教师。那是系里组织的一次学术报告会,曾老师介绍他作为中国经济学家代表团十成员之一访问美国的感受。在这次学术报告会上,曾老师不仅生动地描述了一个封闭了几十年的中国经济学家首次去美国的各种观感,还深刻地比较了东西方经济学的发展。他那雄辩的经济学家口才和儒雅的教授风度,激起了我对经济学的浓厚兴趣,也使我对大学教授产生了一种崇高的敬意。我当时还不敢想自己未来能做像他那样的经济学教授,但已暗自下定了决心:一定要报考他的研究生!我并没有告诉他我有这样的想法,当时我感到离他很远,所以还没有勇气跟他面对面说上几句话。

在武汉大学进修半年回到恩施师专以后,我就积极准备报考他的研究生。1983年初春考试以后,就天天盼望结果。记得在那个鲜花盛开的5月,我终于收到了武汉大学的复试通知书。我急忙赶去武汉大学参加复试。

这算是我第二次面见曾教授,实际上是第一次直接面对我1981年来武汉大学进修时敬而远之的大教授。直接面对他的考试,我感到很神圣,也难免感到有些紧张。记得当时他问了我好几个问题,包括问我读过哪些书,订过哪些杂志。最后有一个问题我觉得回答得不够理想,所以复试完后心里忐忑不安,但又想知道结果,于是便壮着胆子去他家探问。他没有告诉我结果,只是让我跟他到系里走一趟。在去系里的路上,他问了一些我家庭的情况、个人志愿等问题,还谈了他的研究计划,只字未提我是否能被录取。我多么希望他给我一个明确的信号,让我吃一个定心丸!

我只能怀着忐忑不安的心情回到恩施师专等待最后的结果。为表达此种心情,我写了一首诗寄给曾老师,诗云:“无才怎能补苍天?有志却要济世穷。此生此愿当如何?今宵今夜实难眠!”

大约是那年6月下旬,武汉大学给我的录取通知书来了,我终于如愿以偿地考上了曾老师的硕士研究生。

我到学校刚办完报到手续,曾老师就召见我和何宪。记得那是一个秋凉的夜晚,在他居住的珞珈山小木屋前的大树下,他跟我们谈了很多。他分析了我们各自的优劣势和发展前途,说对我们寄予厚望,希望我们扎扎实实学习,老老实实做人,朝着“教授-学者-思想家”的目标奋斗。这次谈话,可以说不仅确定了我研究生阶段学习的目标,更确定了我人生奋斗的目标。此情此景,仿佛昨晚,让弟子终身难忘。

在攻读硕士学位期间,曾老师就像师傅带徒弟一样悉心指导我们,对我们要求很严。他要求我们学好现代西方经济学、数学和外语等课程,并要求我们精读萨缪尔森《经济学》英文原著,每周组织一次讨论,读完后写一篇论文。此外,他还给我们讲授了《社会主义经济思想史的考察》、《苏(联)东(欧)经济著作选读》和《社会主义经济分析》等课程,使我们对社会主义经济思想的发展有一个全面而深入的了解,同时还引导我们运用东西方经济思想的成果分析社会主义的现实。在他的精心指导下,我们在经济学方面打下了很好的基础,可以说是终身受用。

如果说在考上他的研究生之前,我觉得离曾老师是那样遥远,那么此后我们之间的关系就一天比一天亲密。我们常常在他那珞珈山林中的小木屋里,聆听他如数家珍地评论东西方经济学名流及其观点,聆听他对国内外经济问题的评论,有时讨论到深夜。我们有时也在那间小木屋前大树下的石桌上走走象棋(曾老师的象棋走得很好,我很少赢他)。那间小木屋,不仅成了他向我们传授经济学思想和研究方法的特定场所,也成了我们师生之间交流思想和感情的特定场所!

1984年,在他屋前的树林中,我们5个研究生与曾老师一起过了一个很有意义的端午节。为记下此情此景,我曾填过一首《柳梢青》的词,云:“珞珈小楼,林中余晖,飘香美酒。儒雅教授,风华少年,频举觞斛。楚风轻拂香树,悼诗一弦一柱。满桌国是,纵论天下,未醉而休。”

1984年9月,曾老师去苏州参加全国“社会主义政治经济学理论体系”研讨会,他特意让我陪他去参加这次会议。这是一个高级别的学术会议,参加会议的是60多位全国知名的一流经济学家,曾老师叫我尽量多地与这些经济学家接触,请他们指教,吸收他们的思想。我理解我的导师的用意,感激之情发自肺腑,同时也暗下决心:决不能辜负导师的期望。

在苏州开会期间,曾老师工作那样繁忙,应酬那样多,他还专门安排了一个晚上单独带我去游览苏州的大街小巷,还请我喝饮料,含着吸管边饮边谈,给我介绍苏州的风土人情和经济发展。那天晚上,我的导师成了我的导游,而我,与其说跟着导师游览了苏州夜市,倒不如说全身心地感受了导师的父爱。那是一个多么美好而令人动情的夜晚!

当然,最令我崇敬曾老师的,不是上面提到的一位导师对自己的学生父亲般的用心和关怀,而是他在那次会上精彩的发言。在那次会上,曾老师提出了一个“分析社会主义经济运行的理论体系”,这个理论体系,以其能更好地描述和解释当时社会主义经济运行的实际并揭示社会主义经济体制改革的方向,而赢得了许多与会经济学家的赞誉,因而在这次研讨会上产生了轰动效应。从此,在中国经济学界,曾启贤教授的名字便与“社会主义经济运行分析”联系在一起。我的导师在这次会上和以后成了经济学界关注的焦点人物,我作为他的学生当然感到无比自豪。

苏州会议以后,曾老师便带领我们几个研究生着手研究他提出的社会主义经济运行问题。应该说,沿着他的思路,我们在研究生阶段就取得了相当可观的研究成果。

我1986年6月研究生毕业以后留武汉大学任教,第二年又考上了曾老师的首届博士研究生,继续师从他做研究,并主要研究社会主义经济运行问题。这期间,在曾老师的悉心指点下,我的研究工作有新的进展和成果。每当我有新的东西发表时,我的这位导师总是感到由衷的高兴,并鼓励我继续向新的高峰进取。

那几年,也是曾老师思想最活跃和研究成果最多的时期。他在《经济研究》上发表了两篇论文,一篇题为《总量·结构·政策》,另一篇题为《稀缺与社会主义》,两篇论文均在经济学界引起了较大反响。此外,他还在《中国社会科学》和《经济学家》等杂志上发表了一系列有影响的论文。他在中国经济学的前沿探索着,冲突着,我们几个学生,紧跟着……

然而正当这位经济学家处于思想活跃和创作高峰期时,可恶的病魔却在1989年初无情地夺去了他宝贵的生命。在他生命的最后时刻,我紧握着他的手,想听听他最后的教诲,但他已不能言语,只有微弱的眼光中还有表情,苍白的手指还在微动。这竟然就是我们师生生离死别的时刻,在我的记忆里还时常浮现着那悲惨的一幕:“痛别人世含泪去,拗哭师魂伤心极。松竹枝枝掩师魂,弟子声声哭灵体。怎不怀念小木屋,谆谆教诲深夜里。孜孜不倦经济学,身教高洁傲如梅。”我所敬爱的曾启贤教授离我们而去已21年了。我时常思念他,永远怀念他。有2009年《曾启贤教授仙逝二十年祭》为证:”二十年前江城泣,恩师仙然乘鹤去。弟子怎不忆珞珈,木屋深夜听教诲。名流名著如家珍,独辟蹊径敢先驱。爱憎分明最个性,学者风骨当承继。”

曾老师仙逝以后,我的博士生导师转请曾老师生前至交好友董辅礽教授担任。他像收养亲友遗孤一样收养了我和宋宁,对我们恩爱有加。详见下篇。

2004年7月30日,是一个多么伤心的日子哟!下午3点多,噩耗从美国传来:我们敬爱的导师董辅礽教授与世长辞了。不要说再见一面,就连电话中那熟悉的声音也听不到了。我悲痛万分,禁不住独自在办公室泪如雨下。我一直觉得自己是坚强的,此时却怎么也控制不住内心深处涌出的泪。我们师生之间的感情,似乎只能用泪来表达:我师爱我,我爱我师!

伴着泪水,种种情景一幕又一幕地在脑海浮现……

走近名家

记得我随曾启贤教授一到会议报到点,就听到一声清亮的招呼:“启贤兄,你好哇!”接着是一位干练敏捷的学者出现在我们面前。曾老师低声告诉我:“这就是董辅礽!”

20世纪80年代初期,经济学界谁不知道董辅礽!1978年9月,中国的政治气候还是乍暧还寒的时候,中国社会科学院在北京召开了哲学社会科学规划会。就在这次会议上,董辅礽提出了经济体制改革的方向:改革国家所有制,实现政企分离;改革人民公社所有制,实现政社分离。这就是著名的“两个分离”。这在当时简直是投向旧体制的重磅炸弹,由此引起的“董辅礽冲击波”可想而知。

我看董老师应接不暇,也未敢上前去跟他打招呼。第二天上午研讨会开始,作为中国社会科学院经济研究所负责人的董辅礽教授致开幕辞。这是我第一次聆听董辅礽教授发表演说。那篇论点新颖、逻辑严密、语言简练的演说辞,通过董辅礽那清亮的声音讲出来,似乎具有一种很特别的感召力。在董老师的主持下,那次会议开得非常活跃,其成果对推动中国经济研究起了很大作用。所以,如果说在苏州会议之前,对董辅礽我还只是因其文而崇其名,那末此次苏州会议则让我一睹了他那经济学大家的风采和崇高。

也就在苏州会议期间,在与他的几次接触中,我亲身感到他是那样崇高,又是那样亲切和平易见人。有一天,我随曾老师和他等几位经济学前辈去游览苏州园林,每次总是他们几位前辈争着买门票,到了一个地方我要去买票,他却把我叫住,说:“这是我们之间的事,你一个晚辈跟我们争什么!”听他这样一说,我当然也不好意思去“争”了。董老师这句不经意的话,顿时使我感到离他很近了:我是他们的晚辈!这话对于一个刚入学的经济学专业的研究生来说,是多么亲切!还有一次我随曾老师和他上街游览,为了让我的朋友分享我在苏州的所见所闻,我写了很多明信片顺便到一个邮局去发,要他们在外面等一会儿,没想到他们俩并没有在外面等,而是跟着我进去,帮我贴邮票。这似乎是一件小事,但此情此景却永远留在弟子心中:一位国内外知名的大经济学家那样亲切和平易见人地对待一个入学不久的研究生,怎不令人受宠若惊!

师从大师

1989年,作为曾启贤教授的至交好友,董辅礽教授就像收养他的遗孤一样地收养了我和宋宁。自此以后,他便常去武汉对我们进行指导,我也常给他写信汇报自己的学习情况和请教有关问题,对每封信他都给予很认真的回答。在他的指导下,我的博士论文选题定为《中国经济运行中的政府行为分析》。这是一篇很有意义但很难做的博士论文。围绕这篇论文,董老师约我谈了好几次,向我推荐了许多文献资料,并将一位德国学者送给他的《德国社会市场经济理论》一书借给我参阅。而我当时由于种种原因,写了几稿自己都不满意,有时甚至丧失了信心,所以拖了很久才将自己比较满意的论文交给董老师。在那段时间,董老师仍是不厌其烦地悉心指导我,鼓励我做好那篇论文。不过,功夫不负有心人,我最后提交的博士论文可以说是高质量的。董老师请了几位在中国很有影响的经济学家如杨坚白、胡乃武、胡代光、卫兴华等教授作为我的博士论文的评阅人和答辩委员会成员,他们均对我的论文给予很高评价。当时我捧着那些评语,不知品尝了多少遍!在我品尝这一劳动果实时,我当然不能忘记,在这一成果中,凝聚着我的两位导师精心培育和悉心指导的心血。

在北京论文答辩后,我即将论文送到经济科学出版社,该社金梅同志(当时我还不认识她)很热情地接待了我,并表示愿意申请立项出版我那篇论文。这样,我的博士论文便得以在经济科学出版社出版。进入编审程序时,我正在加拿大,我从国外写信请董老师为我的书写一个序,他欣然答应,并很快写出了一篇序。他在序中写道:“在我国的经济学著作中很少研究政府的经济行为,或者说把政府作为经济主体来研究。……本书把政府作为一种经济主体纳入于经济学的研究对象之中,这在我国的经济学研究中是具有突破性意义的。”他还肯定我在一些方面“有相当出色的论述”,“颇有理论勇气和理论创新”,最后鼓励我“继续研究下去,建立关于作为经济主体的政府的经济行为的系统理论”。看到我所崇敬的导师对我的作品给予如此高的评价和鼓励,心中的喜悦和信心自是油然而生!

在成为董老师的学生之前,我只知道他作为经济学家崇高的一面,在成为他的学生之后,我又日渐深切地感受到他作为导师对自己学生的成长和事业所倾注的那种崇高的关怀。

我1993年10月从加拿大回国后不久,跟董老师说我想申请到中国人民大学做经济学博士后,他当即表示支持,并很快给我写了推荐信,还给中国人民大学经济研究所所长胡乃武教授打电话,积极向他推荐。由于他的积极推荐,我很快进入了中国人民大学经济学博士后流动站。这是我人生事业发展的一个重大转折点。

记得刚到北京时,董老师对我说:“北京人才云集,竞争激烈,你来打码头不容易啊!”还说:“我会尽力帮助你,给你提供一些机会。”他说到做到,好几次“首都经济学家论坛”他都让组织者正式邀请我去参加,有一次论坛还安排我发言,使我有机会与首都经济学界的前辈和同辈们接触和交朋友;欧盟请他作为中国经济学专家去海南开会,他也推荐我去,让我在会上发言大出风头;……正是他所提供的那些机会,使我很快在北京“打下了自己的码头”。

在我博士后即将出站时,我先请董老师推荐我去国家经贸委工作,他很认真地为我写了一封推荐信,还慎重地盖上他的私章,让我交给当时的一位经贸委常务副主任。该主任很欢迎我去那里工作,让经济运行局的局长打电话到我家通知我先去工作体验一段时间。我去经贸委工作了一段时间,觉得人民银行的工作可能更适合我,于是又请董老师推荐我去人民银行,董老师也答应了,还借一次开会的时机亲自交给戴相龙行长一封推荐信。这样我便比较顺利地进入了人民银行,开始了我所喜欢的中央银行工作。到人民银行以后,董老师仍经常过问和关心我的成长和发展,并提供指导和帮助。

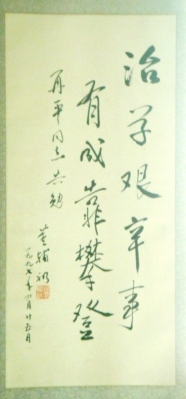

1997年,从武汉大学来北京工作的刘双平同志让我请董老师为他题写一个条幅,当我和双平去取条幅时,没想到他给我也写了一幅:“治学艰辛事,有成靠攀登”。这正是我的导师对我的殷切期望!我把这个条幅挂在墙壁,作为我的座右铭。

另类亲情

记得1990年夏天的一个中午,他在武汉一亲戚家约见我,谈完后我说我爱人在外面等我,他赶紧说:“怎么不让她进来?我看看去!”说着便跟我出去,硬是冒着武汉那酷热的暑天,走了一里多地去请我爱人到他亲戚家坐一坐。

我从人民大学出来到人民银行以后,爱人的工作需要自己重新找。我又一次开口请董老师帮忙,没想到董老师很快就给有关人士打招呼,说好了让我爱人去一家证券公司工作。这不仅使我爱人有了一份较稳定的工作,还有了较好的收入来源。这对我的事业和家庭的发展都是至关重要的。

由于董老师那样可亲可近,我爱人和我孩子都很喜欢到他家作客和谈心。记得有一个春节,我们一家三口去给董老师拜年,董老师专门为我们煮了三碗他家乡带来的宁波汤圆,他在一旁边看我们儿子吃边问:“好吃吗?”我儿子含着汤圆说:“好吃!好吃!”董老师听了哈哈大笑,用他那特有的高声调说:“听他说,好吃!好吃!”

在电脑方面,我儿子是董老师的“老师”,他电脑有什么问题,喜欢找我儿子。就这样,我儿子和他董爷爷成了电脑方面的“忘年之交”。去年他去美国治病之前,还把别人送给他的一个多功能掌上电脑送给了我儿子,我儿子常常拿出来摆弄,不知有多高兴。

来北京以后,董老师和他夫人刘阿姨早把我们全家当作他们的亲生子女了。他们对我们全家的关爱真是无微不至。甚至有什么好吃的,也时常要给我们带一点,别人送给他的水仙花也要给我们分一点……。

当然,作为导师,他更关心的是我的事业,我的前途。去年以来,他最关心的是我去中国银监会工作的事。他认定这个地方能充分发挥我的专业特长,所以非常希望我能去。他去美国治病期间,几乎每次通电话和发电子邮件,都要问我去了银监会没有。今年2月18日,我去银监会有希望了,就马上写了封电子邮件给他,他19日给我回信写道:“很好。我高兴你能去银监会!”以后又拖延了几个月,他又着急,几乎每次打电话、发邮件都要问我:“你的工作为何仍不解决?怕夜长梦多!”我说快了,他说你这“快了”都说多少遍了!直到7月19日,我去银监会的事最终确定了,我20日去北戴河回来给他发了一个邮件,但一直未收到他的回信。这成了一封永远也不会有回信的电子邮件。7月26日他生日那天,我给他去电话,他不在家,刘阿姨接电话,才知道他已经住医院了。刘阿姨说他总在念叨我去银监会的事。当刘阿姨把我去银监会报到的消息告诉病危中的董老师时,他欣慰地笑了,用微弱的声音连说:“这就好,这就好!”

高德楷模

确实,董老师传给我们,深刻影响我们这些弟子的,远不止他的学识,也不止他的关爱,而更在于他高尚的品德。他执著求真,仗义执言;勤于钻研,想国之想;热衷事业,关爱学生;待人诚恳,乐于助人;藐视疾病,刚毅顽强;等等,都是我们的典范。

就在他生命的最后阶段,2004年4月25日,在美治病的董老师写了一篇后来发表在国内《金融时报》和《经济界》的《守身为大》的文章,对自己的道德操守作了深刻阐述。他写道:“守身”在不同的人和不同的情况会有不同的内涵。例如说,在白色恐怖下,“守身”就是勇于斗争,不能在白色恐怖的压力下退缩,更不能卖身自保,卖身求荣。……我国的改革开放经历了曲折的道路,改革与保守或反对改革的斗争异常激烈,每前进一步都有斗争,有时甚至转变成政治斗争。面对这种斗争,理论工作者是否敢于坚持真理,坚持改革的方向,就是是否能坚持学术节操的考验。……由此可见,即使在理论研究上,遵行“守身为大”也是很必要的。“守身为大”固然是要求每个人必须时刻注意自己的思想品德的修养,注意遵守制度和法律以及社会的道德,但又不是提倡“明哲保身”。因为“保身”与“守身”是不同的两个概念。……让我们大家都记住并实行“守身为大”这个警句和格言。这就是董老师作为学者的道德准则。

董老师自己怎么也没想到,这篇文章竟然是他的封笔之作。“守身为大”,是他的最高境界,也是他留给我们的最宝贵的精神遗产!

就在美国治病期间,他仍关注中国经济问题,撰写了多篇论文。比如,看了温总理的《政府工作报告》,他写了《提高消费率问题》的文章,对该问题进行了透彻分析。《中共中央国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见》发布后,他写了《发挥市场机制作用——读中央一号文件》的文章,提出了自己独到的见解。

在学术研究上,他还有两大遗愿:一是将他过去的学术思想系统化,弄一本专著,书名暂定为《追求公平与效率的统一》。他在去美国之前就带领我们弄出了初稿,去美国以后又多次打电话和写电子邮件指导我们修改补充。二是将他去年在上海交通大学EMBA班的演讲整理出版。我和他在北京大学的博士研究生邢莹莹等在整理他讲稿时发现,这个讲稿在很大程度上是他学术思想的集大成。演讲针对中国经济改革和发展的一系列前沿问题,深刻透彻地进行分析,毫无顾忌地直言他认定的真理,语言又那样风趣幽默,真是非董辅礽莫属啊!难怪当时课堂上掌声不断,难怪许多学生在作业中自发写下感慨。他让我们整理这个讲稿,其实又给了我们一次吸收他最新思想的机会。所以,我在整理讲稿时情不自禁地自言自语:董老师真是我取之不尽的老师啊!

在得知自己身患绝症之后,厉以宁、韩志国等教授和学生去看他,都黯然伤神,忍不住怆然涕下,而我们的董老师却表现得异常豁达,说:“我又没死,你们哭什么!”到美国治疗了一段时间之后,他还写了一篇《赴美就医记》在国内《环球时报》发表,文中详细介绍了他的治疗经验,并写道:“我到美国去治病,是想抓住难得的机会,不仅把病治好,而且想把美国的新的治疗方法介绍到国内,供国内参考。”

有一段时间,他疗效见好,我填过两首词,对他对待疾病的豁达态度表示崇敬。一首为《如梦令.听董老师越洋来电》,词云:“昨夜越洋来电,谈叙依然刚劲。倒是用药人,减我沉重心情。崇敬,崇敬,强者何惧疾病!”一首为《清平乐.悉董老师疗效见好》,词云:“颇感欣慰,聆听好消息。好药不负好性情,豁达藐退顽疾。无数桃李敬爱,化作强劲功力。好人一生平安,完全康复可期。”尽管他最终没能“完全康复”,但他对待疾病的豁达坦然的态度,永远是我们的楷模。

董老师走了,但他永远是我学之不尽、取之不尽和给我无穷力量的导师!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号